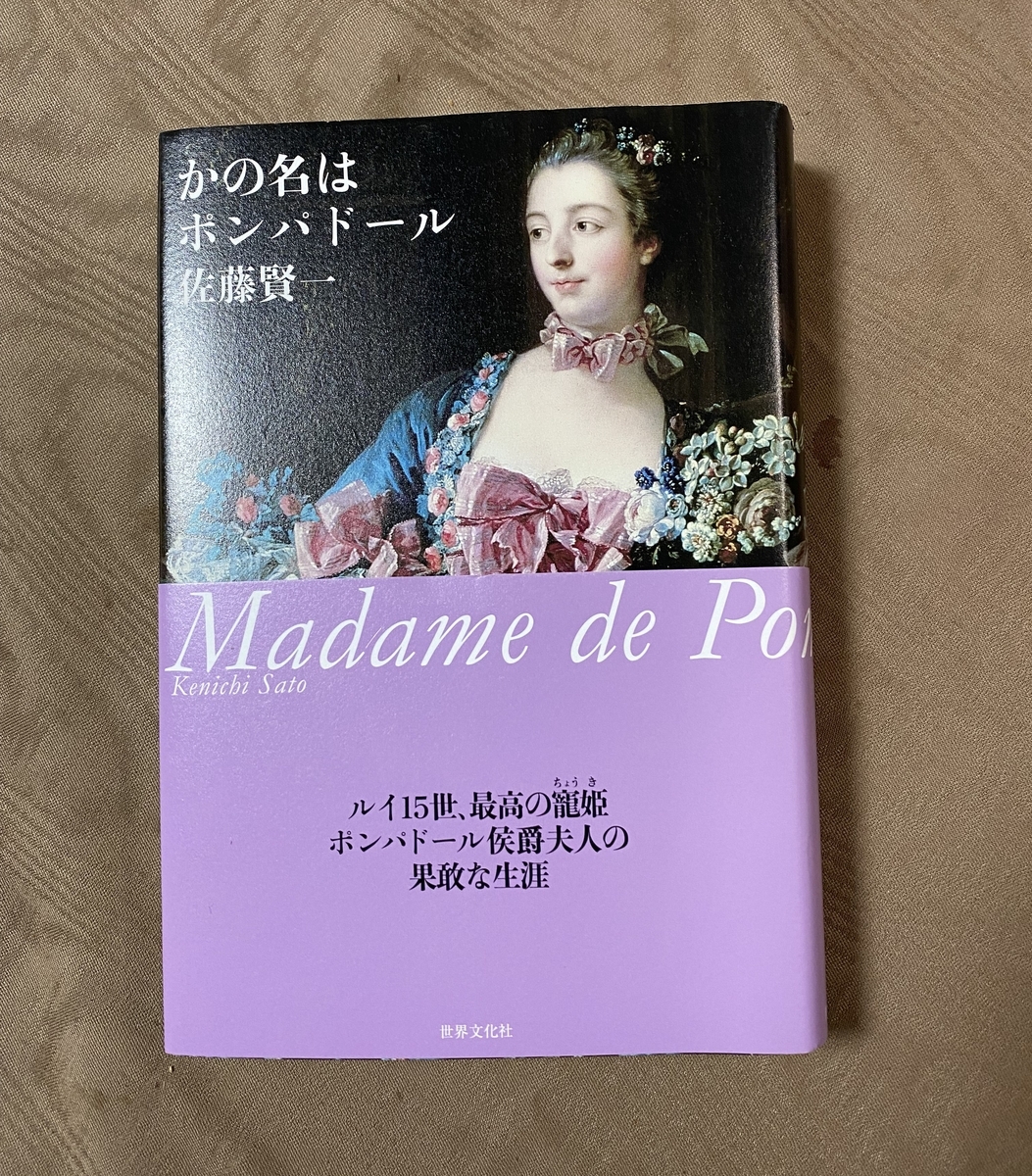

佐藤賢一の『かの名はポンパドール』(世界文化社、2013年)を読んだ。もちろん、ルイ15世の寵姫ポンパドゥール侯爵夫人(1721年~64年)の伝記を題材にした歴史小説だ。

直前にミットフォードによるノンフィクションの伝記『ポンパドゥール侯爵夫人』(邦訳:柴田都志子、東京書籍、2003年)を読んだばかりなので、同じことを読まされるだけでもしかするととてもつまらないのではないかという不安があったのだが、それからすると意外におもしろかった。

そのあたり、まずは小説の冒頭を引用してみる。

「夕暮れのパリは混み合う。大通りといえども、道幅はほんの数ピエしかないからである。背の高い建物が左右の路肩に屹立し、どこ逃げる広さもみつかりはしない。そこに売り子の声が四方八方から響いて聞こえ、馴れない田舎者の頭をクラクラさせにかかる。食いもの屋、露店の類も少なくなければ、小麦が焼け、脂が焦げ、はたまた安酒が酸化して、それが混ざり合うことで、一種独特の臭いを充満させてもいる。なんとか吞まれずに済んだとしても、なお歩くのが容易でない。(中略)母親と子供が二人――八歳の女の子と五歳の男の子の姉弟で、いくらかはしゃいだ様子だった」(本書28頁)。

18世紀のパリの街頭のゴチャゴチャとした光景、それも臭いの描写からはじまって、とても具体的なので、すぐに小説世界のなかに引き込まれる。佐藤は、旧体制下のフランスを題材とする小説では第一人者だけに巧みな導入だ。

本文の事実描写は、ミットフォードの丹念な伝記などをきちんと参照しているようで、ポンパドゥール夫人に関する事実をもれなくひろい集めている。

ミットフォードの評伝にない佐藤の作品の独自のネタでは、晩年のポンパドゥール夫人とモーツァルトの出会い(これは事実)の場面が面白い。

「まだ八歳で、まだ男の子も女の子もないような、小さくて、丸くて、柔らかくて、思わず握りしめたくなる両手を元気に躍らせながら、やはり可愛らしい十本の指で横並びの鍵盤を弾いていく。間違えないか、間違えないかとハラハラするも、じき舌を巻かされる。機械仕掛けの人形か何かと勘繰りたくなるくらいに、正確な演奏だったからである。この幼さでどれだけの練習を積んできたかと、可哀相にも覚えて尋ねてみれば、今のこの場で思いついたばかりの曲だという」(本書380頁)。

「あの子の音楽を聴いているうち、わたくし、本当に神々と遊んでいる気がしてきました」(同381頁)。これが、佐藤が書く、モーツァルトの演奏を聴いてのポンパドゥール夫人の感想で、亡くなる数カ月前のポンパドゥール夫人の至福の瞬間として描かれている。

元々婦人雑誌に連載された小説のせいか、作品全体としては、描写の焦点は<寵姫>という特異な存在そのものにあるようにおもわれる。それを、ポンパドゥール夫人の内面に入り込んだり、彼女の実弟アベルの言葉を借りたりしながら、佐藤は自在に綴っていく。もっとも、寵姫としてルイ15世の傍らにいた期間が長くなってからのポンパドゥール夫人とルイ15世のやり取りは、どこにでもいる老夫婦のやり取りのようで、18世紀とかフランスをあまり感じない。このあたりは、フィクションの難しさだろう。

ポンパドゥール夫人に対する私の関心は、1750年代になってフランスの政治情勢・国際情勢が緊迫していくなかでの彼女のはたらきや周囲の人物の動きにあるのだが、残念ながら、その点では物足りなかった。