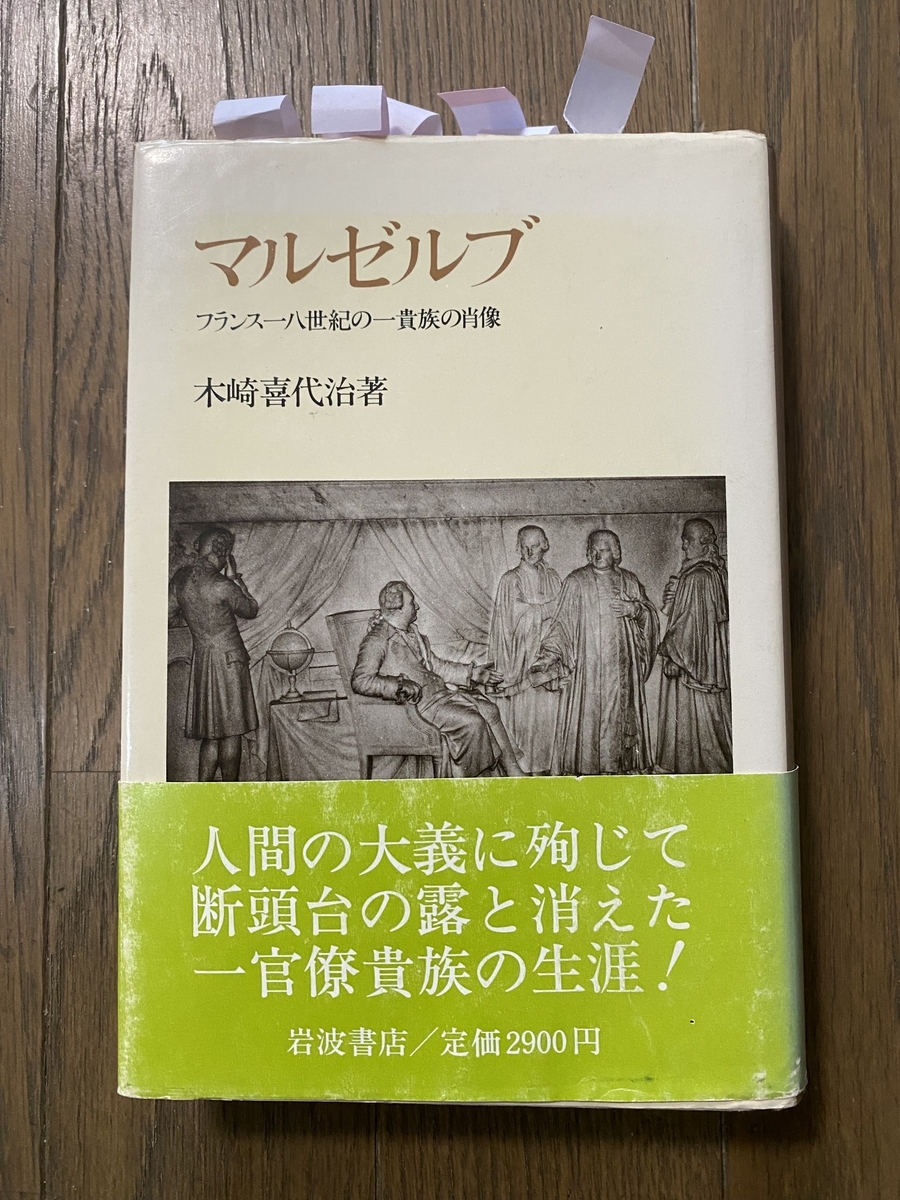

木崎喜代治氏の『マルゼルブ フランス18世紀の一貴族の肖像』(岩波書店、1986年、以下『マルゼルブ』と略記)を読んだ。著作や建言などを交えながら、18世紀フランスの政治家クレチアン=ギヨーム・ド・ラモワニョン・ド・マルゼルブ(1721年~94年)の一生を追った研究書だ。今回も2回に分けて、その問題点や内容を紹介したい。

さて、1750年代にマルゼルブはDirecteur de la librairie(出版行政の監督)を務めており、当時の出版システムの詳細や当事者の考え方を知るという意図から、この作品は、これまで何度も読んでいる。今回再度この本を読みなおしたのは、直前に読んだダーントンの『検閲官のお仕事』(みすず書房、2023年)と比較するためだ。すると驚いたことに、18世紀の出版や検閲に関する木崎氏の捉え方は、ダーントンとかなり異なっている。

まず<Directeur de la librairie>という役職だが、『検閲官のお仕事』の訳者は<出版監督局長>としているのに対し、木崎氏の訳語は<出版統制局長>だ。ようするにこの部局は出版を<監督>するのか<統制>するのか捉え方が違うので、それに応じて訳語が違うのだ。

そこで両作品を比較しながら18世紀フランスの出版行政、検閲、特認について考えてみたのだが、まず、出版者側がなぜ国に対して特認を求めるかというと、それによって自分たちの出版物を公的に認知してもらい、海賊版が出るのを防ぐ(排除してもらう)という事が大きな目的だったように思われる。つまり、18世紀フランスには著作権の制度がなく、著者は出版者から一定額の原稿料を受け取るというシステムだった。こうした原稿料はそのまま出版者の経費となるわけで、それに印刷費や流通経費を加えた投資を守るために、出版者は、出版物の公的認知を求めたのではないだろうか。

こうした観点からすると、<検閲>は、特認を与えるための国家側の条件(前提)であり、この検閲には、ダーントンが指摘しているように取締りという色彩は薄く、むしろ良書を公認するために作品に内容の齟齬はないか、文章の誤りはないかなどをチェック(検閲)したのだと思われる。

たとえば18世紀の代表的出版物『百科全書』を考えた場合、さまざまな分野の新しい知識を掲載するというこの本の性質上、その内容を詳細にチェックすることは執筆者でない限り不可能と考えられ、またページ数の多さを考えたときにも、厳密な内容点検は不可能だったのではないだろうか。

こうしたことから判断すると、<Directeur de la librairie>の訳語としては、<出版監督局長>の方が適切であるように思われる。

ただし木崎氏も、本の流通がもつこうした側面を看過しているわけではない。

「出版統制の歴史をふりかえるとき、そこには、しばしば思想統制とは別の考慮が働いていることがわかる。それは経済的考慮である。出版活動は文化活動であると同時に経済活動でもある。したがって、とくに産業活動一般が上級の権威の介入に服している場合、著者あるいは書店、あるいは印刷業者、あるいは国王、あるいは国民全体の経済的利益が、たしかに出版統制全体を左右することがあった。検閲の観点からみるとき当然に禁止されるべき書物が、営業規制の観点から許可されるという例は、のちに見るように数多く存在する」(本書19頁)。

この点に留意しながら読むと、木崎氏の著作には、ダーントンの著作にはない優れた点が数多くある。それは、librairieの歴史、機構、認可の種類、書店の営業規制など、出版行政の諸要素について、ダーントンとは違って体系的に詳しく触れているという点であり、また人物伝という著作の性格から、『百科全書』刊行、ルソーの出版活動とマルゼルブ個人の関係なども紹介されている。

またマルゼルブの出版理念を示すものとして、木崎氏はマルゼルブの『出版論』(1759年頃執筆)および『出版自由論』(1788年頃執筆)を取り上げ、次のように書いている。

「出版の自由が政治にたいしてもつ不可分の関連ーーとりわけ、絶対王政が動揺し、国民を代表する議会が要求されている時代においてーーを考えるとき、われわれは、マルゼルブの出版自由論を、その時代の政治的状況の変動のなかで、したがってまた、マルゼルブの政治理念の発展のなかで、理解すべくつとめなければならないであろう」(本書156~7頁)。

いずれにしても、出版に関するマルゼルブの基本的な考え方は、『百科全書』をはじめとするさまざまな本を自由に出版させるというもので、出版行政のトップという地位を利用して、統制というより、多数の本を出版させた。このためマルゼルブの監督時代は、いわゆる啓蒙思想を代表するさまざまな書籍が出版されたことで知られている。