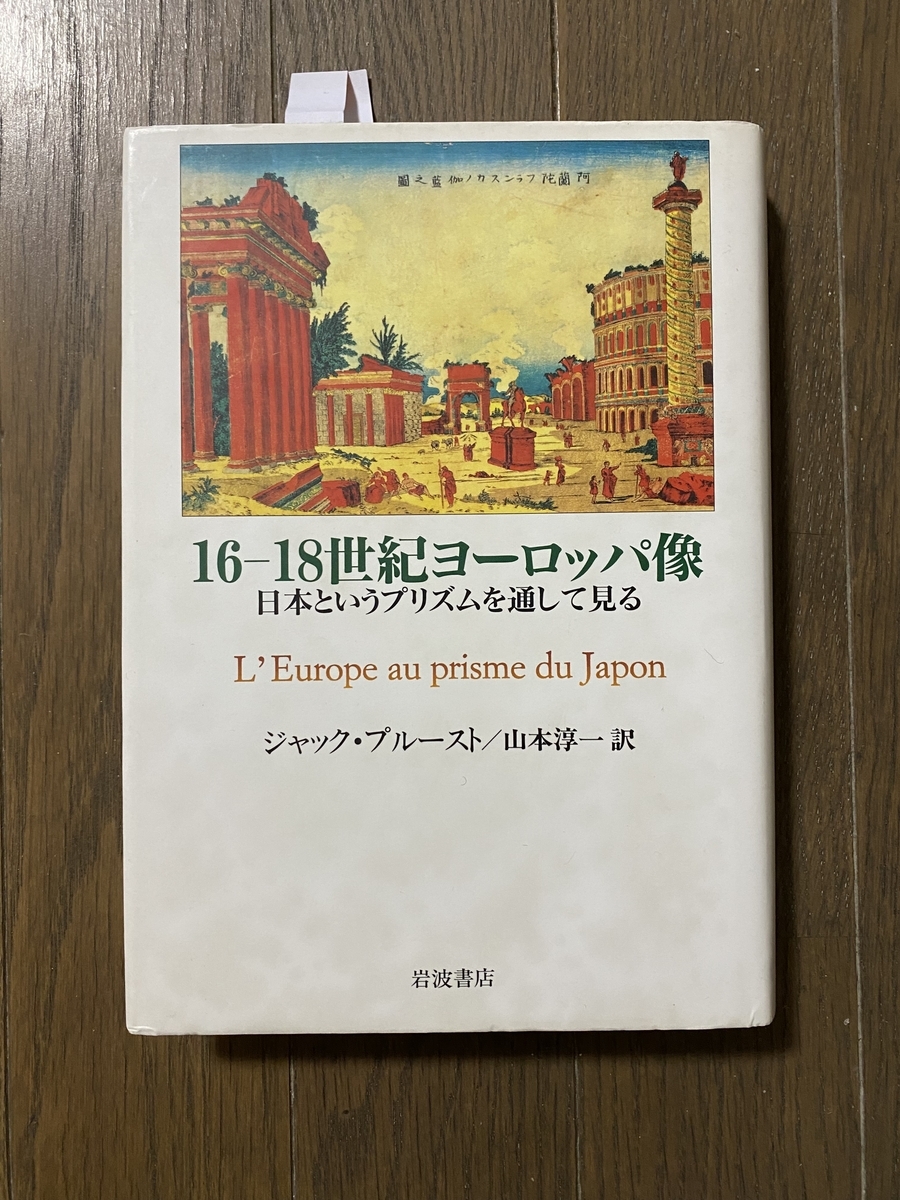

マルセル・プルーストに続いては、シャック・プルースト(1926年~2005年)の『16~18世紀ヨーロッパ像 日本というプリズムを通して見る』(山本淳一訳、岩波書店、1999年)を読んだ。

J・プルーストはフランスの18世紀研究者で、主な研究領域はディドロと『百科全書』。日本語はまったくできないというが、日本で講演したり、日本の18世紀研究者たちと話し合う中で日本に関心をもつようになり、可能な資料を使って構成した日欧接触史が本書だ。

J・プルーストは、本書の巻頭に、まず次のような断り書きを記している。

「私が語るのはヨーロッパについてであり、それもヨーロッパ人としてである。私は日本と日本人を愛してはいるが、日本の言語を読みも話しもできず、ジャック・ジュルネが中国についてなしたこと(註:『中国とキリスト教――最初の対決』のこと)を、日本について行おうと試みることなどまったくできない。日本の友人たちとの数限りない会話からある程度の見当はついているとはいえ、西洋がおよぼす多様な形の影響に対して、日本人が心の奥底でどのように反応するか私には分からない。まして、彼らの祖先たちがどのように反応したかを私は知らない。」(本書3頁<プロローグ>)

彼はジュルネ以外のヨーロッパ人研究者による先行研究を幾つかあげているが、それらには<ヨーロッパ中心主義>という欠点があると指摘する。どのようなことかというと、「さまざまな時点において西洋が日本におよぼした影響、そしてこの影響を日本がどのように受容したかについて研究するという態度」(本書3頁<プロローグ>)をもつというのだ。これを私なりに分かりやすく言うと、これらの研究には<上から目線>が隠されているということだろうか。

さて本書の主要な論考は、彼が<ポルトガル期>と呼ぶ安土桃山時代から江戸時代の初期の日本人とキリスト教の接触、<オランダ期>と呼ぶ江戸時代中期以降の日本人と西洋絵画、西洋医学の接触の記述からなるが、それらはヨーロッパ文化が日本にどのような<影響>を及ぼしたかという観点からだけではなく、それらの異文化は、日本にヨーロッパと同じような反応を引き起こさなかったという観点からも語られる。

まずは<ポルトガル期>だが、この時期に日本にやってきた宣教師には、先祖がユダヤ教から改宗し、自国ではエラスムス主義者ではないかと疑いの目でみられていた人物が多かったことをJ・プルーストは指摘している。彼にしたがって16世紀のポルトガル・スペインのエラスムス主義の潮流を確認しておくと、外形的な信仰の形よりも信仰者と神の個人的関係を重視する「照明派」あるいは霊的生活派主義と、ユダヤ教とキリスト教の二つの教条主義に引き裂かれている改宗者がエラスムスの思想を受容していた。しかし彼らは、宗教改革に対する反動から形式重視に傾いていくカトリックの多数派から弾圧され、また必ずしもエラスムス主義者ではなかった熱心な改宗者たちもエラスムス主義者ではないかと疑われてイベリア半島に居づらくなり、宣教師となって辺境に赴くことを志願するようになったというのだ。

こうして日本にやってきたイエズス会の熱心な宣教師たちにとって、言葉の壁が思想伝達(布教)のどのような障害になったのかという問題の掘り下げは非常に興味深かった。

それはつまり、この当時、ヨーロッパの宗教改革者、反宗教改革者、カトリックの内部での変革を考えていたエラスムス主義者のあいだで、聖書の翻訳や解釈の可能性が争われ、カトリック正統派は聖書の翻訳や解釈を拒否する態度に傾いていたからだが、このような厳格な態度で、言語体系をまったく異にする日本に、正統的なカトリック・キリスト教を布教することが可能だったのかという問題提起だ。

続いては江戸時代中期以降の<オランダ期>だが、この時期は、オランダから入って来た書物などをとおした絵画技法(遠近法等)および解剖学とそれに基づく外科医術の移入によって特徴づけられる。

このうち西洋医学に関しては、国内の漢方医学に不満を感じていた人たちから、実用医学として受け入れられ、実用的であったがゆえに影響力を拡大していく。J・プルーストはその具体例として『解体新書』の出版などをあげる。しかしここで注目すべきなのは、<オランダ期>の日本が受け入れた西洋医学とは、西洋医学全体ではなく、その一部分にすぎなかったということだ。つまり、ヨーロッパにおいても、医学は内科的なもの(病理学、薬学等)と外科的なものに分かれており、内科的な分野は大学で教えられる正式な医学と認められていたが、実見を要する外科的・臨床的な分野は、床屋などの民間に委ねられ、一段低いものと蔑視されていた。

ここでJ・プルーストは本領を発揮し、オランダ期に日本に移入された医学書の著者はどのような人たちだったのかを調べる。文字どおり、日本というプリズムをとおしてヨーロッパ思想を探る作業だ。

「オランダ東インド会社の商人と医師たちによって日本にもたらされた科学が拠って立つところの考古学的な基礎にまで掘り下げるならば、彼らをたがいに隔てるかも知れない区別、また表面的に彼らを近づける類似性を超えたところで、先に名を引いたすべての著作者たちが、一人の例外もなく、エラスムスから啓蒙思想へとゆく深層の流れに属していることが確認される。この流れに属する人々、寛容なプロテスタントあるいは穏健なカトリック教徒は、本来の意味での異端者ではない。(中略)しかし、彼らが仕事をし、発表し、最終的に自説を認めさせることができたのは、彼らが、ヴェネツィア共和国、ドイツ諸国、ネーデルラントなど、正統が、それがいかなるものであれ、異端によって揺さぶられていた時代と場所で生きたからなのである。」(本書281頁)

「私はとくに、教養ある日本人たちが16世紀末以来彼ら自身、同じ時代にヨーロッパの知性がそれに抗して戦っていた権威の絶対的な有害さを身をもって体験していたことに注意を喚起したい。(中略)アリストテレス的スコラ学、権威の原則、教条主義が宣教師たちの説教や教理問答の根底そのものにあった。日本は、その権威をしりぞけることで、多くのヨーロッパ人学者や哲学者が、別の基礎の上に、別の議論によって、ときには多くのためらいの後に、ずっと後にしかはっきり述べることのできなかった、根元的な拒否の立場をすでにとっていたのである。」(本書282頁)

本書は、1600年に日本に漂着したオランダ船リーフデ号(この船にはウィリアム・アダムス<日本名=三浦按針>が乗船していた)に関するエピソードの紹介で結ばれ、感動的である。

リーフデ号は解体され、残骸はばらぱらになったが、その一部で船尾にとりつけられていた木像は栃木県に現存している。長いことこの木像は誰の像か不明だったが、手に持っている巻物に刻まれた「E・R・M・U・S」という文字から、ロッテルダムのエラスムス像の模像であることが判明したという。

エラスムスは、誰も気がつかないところで、日本へのヨーロッパ思想移入を見守っていたのである。